![]() di Vittorio Lussana #Giustapputno twitter@gaiaitaliacom #Storia

di Vittorio Lussana #Giustapputno twitter@gaiaitaliacom #Storia

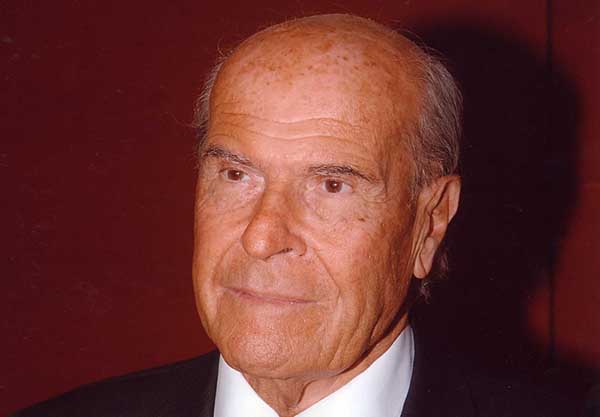

Il prossimo 4 novembre 2018 ricorre il centenario della nostra sofferta vittoria di Vittorio Veneto, che concluse la prima guerra mondiale sul fronte italo-austriaco. Si tratta di una data quasi dimenticata, ormai, benché da essa sia sorto tutto quel mondo del XX secolo che non abbiamo molto amato, a parte alcune fasi di relativa pace e stabilità. Addirittura, alcuni storici uniscono l’intero periodo che va dal 1914 al 1945 come un unico, enorme, conflitto planetario, in cui il mondo intero ha vissuto la sua più lunga e profonda crisi che lo ha condotto verso la modernizzazione. In ogni caso, la fine della prima guerra mondiale mantiene in sé una serie di significati importanti, non solo di natura simbolica, soprattutto per noi italiani. E risulta corretto ricordare quella vittoria, poiché fu ottenuta a prezzo di enormi sacrifici da parte del popolo italiano, letteralmente costretto a immolarsi in numerosi e ripetuti attacchi in campo aperto, a causa di uno Stato maggiore delle nostre Forze Armate militarmente miope e strategicamente arretrato. A cominciare dal generale che per 3 lunghi e disastrosi anni guidò quasi tutte le nostre operazioni belliche: Luigi Cadorna. E’ sorta, proprio di recente, una nuova corrente ‘revisionista’ che sta cercando di riabilitare la figura di questo alto ufficiale del Regio Esercito italiano, poiché purtroppo esiste, qui da noi, un maledetto ‘Dio dei buffoni’, che protegge ogni genere e tipo di revisionismo, anche quelli volutamente provocatori o strumentali al raggiungimento di alcuni obiettivi accademici, o di mera visibilità mediatica. In realtà, noi dovremmo considerare Luigi Cadorna come uno dei personaggi più negativi della nostra Storia nazionale: personalmente, lo considero una figura al di sotto persino di Benito Mussolini, o dei sovrani di casa Savoia. Un generale che più volte si fece cogliere di sorpresa dall’esercito austro-ungarico, ritrovandosi a dirigere le nostre operazioni militari in pigiama. Un antico adagio veneto recita ancora oggi: “Il general Cadorna maja, pissa e doerma”. Una fonte popolare che sintetizza assai bene le ripetitive abitudini di questo ufficiale assolutamente inetto, totalmente privo di fantasia, sulla cui coscienza pesa quasi la metà dei nostri 650 mila morti complessivi. Uno di quei ‘cretini al cubo’ che, ogni tanto, appaiono all’orizzonte della nostra Storia, come nel caso di Giovannino Guareschi, oppure in quello, più recente, di Francesco Schettino. Per tre lunghi anni, Cadorna rimase ostinatamente convinto che l’Italia avrebbe potuto ‘sfondare’ il fronte nemico con ripetuti assalti alla baionetta, senza mai riuscire a comprendere del tutto di ritrovarsi in un contesto di ‘guerra di posizione’ e di conformazione morfologica, geografica e persino geologica, in cui i nostri poveri soldati erano costretti a risalire lunghissime vallate di montagna, esponendosi al fuoco delle mitragliatrici nemiche. Solamente dopo il disastro di Caporetto, in cui rischiammo addirittura di subire lo sfondamento degli austro-tedeschi nella pianura veneta, questo ufficiale ‘borioso’ e incapace venne finalmente destituito. E giunse, finalmente, il momento di Armando Diaz e di Pietro Badoglio: un paziente stratega il primo, un furbo contadino piemontese il secondo. Già nell’estate del 1918 forti furono le pressioni politiche sul generale, affinché attaccasse l’esercito austriaco sul Piave. Ma Diaz non volle più esporsi in attacchi poco combinati e male organizzati, come invece era solito fare Cadorna: un atteggiamento che indispettì persino il nostro capo del Govermo di allora, Vittorio Emanuele Orlando, il quale arrivò al punto di inviargli un minaccioso telegramma nel quale gli sottolineò di “preferire all’inazione, la sconfitta”. Ma il temporeggiamento di Diaz era ben calcolato, per far riprendere fiato alle nostre truppe dopo le durissime battaglie difensive del Piave, nel difficile autunno-inverno del 1917. Orlando temeva che le forze inglesi, francesi e americane vincessero la guerra per conto proprio, senza aver bisogno del contributo italiano in Friuli e in Trentino. Dunque, cominciò a chiedere ostinatamente una vittoria che fosse anche politica, al fine di obbligare i Paesi alleati a rispettare quanto stabilito nel Patto di Londra del 1915 (cosa che poi non avvenne a Versailles). Solo in settembre, il nostro comando supremo elaborò un piano per la definitiva operazione offensiva attraverso il Piave: un documento ben studiato e dibattuto, che prevedeva un’avanzata di pianura verso Vittorio Veneto dopo un primo ‘attacco diversificatorio’ sul Monte Grappa. L’Esercito italiano, schierato per l’ultima battaglia, era formato, in totale, da circa 700 battaglioni di fanteria, tra cui otto di ciclisti e 31 reparti di fucilieri assaltatori, mentre la cavalleria era costituita da quattro divisioni, nove reggimenti e altre formazioni di autoblindo. La nostra artiglieria aveva subito perdite enormi a Caporetto, ma a distanza di un anno, grazie agli sforzi dell’industria bellica, era addirittura riuscita a modernizzarsi, raggiungendo un grado di efficienza notevole. Alla vigilia dell’offensiva, le condizioni delle nostre Forze armate apparivano, finalmente, buone proprio grazie alla pazienza di Armando Diaz, che si dimostrò estremamente umano con le truppe. Ciò riuscì a risollevare psicologicamente il morale dei nostri soldati, che cominciarono a disporre di un vettovagliamento abbondante e di un equipaggiamento di qualità. Dal punto di vista tattico, l’addestramento era migliorato e i reparti avevano cominciato, da alcuni mesi, importanti esercitazioni per sviluppare le nuove tattiche della guerra di movimento, che dopo 4 anni di trincea in alta montagna sembrava completamente dimenticata. Grande cura venne dedicata, infine, ai reparti di pontieri, che costruirono in pochissime notti alcuni ponti di barche indispensabili per effettuare con successo il difficile passaggio sul Piave. Un’operazione che cominciò alle 12.30 del 27 ottobre 1918, preceduta da un fitto fuoco di artiglieria. Nonostante la violenza della corrente e i numerosi problemi tecnici, le nostre truppe riuscirono a mettere piede oltre il Piave. La resistenza nemica inizialmente fu debole, ma subito dopo ebbe inizio una dura risposta e i nostri bersaglieri si ritrovarono in forti difficoltà, anche a causa del terreno paludoso. Tuttavia, essi riuscirono a costituire una solida testa di ponte al di là del fiume, predisponendo la successiva avanzata del grosso delle truppe. Il comando della sesta armata austriaca, attestata lungo il Piave, non sembrò molto preoccupato per la costituzione di due teste di ponte italiane. E, nel corso della giornata, continuò a considerare favorevolmente la situazione. Inaspettatamente, invece, le truppe italiane continuarono la loro avanzata, marciando e combattendo villaggio per villaggio. Nel frattempo, sul Grappa la battaglia scattò furiosa, costringendo gli austro-tedeschi a spostare ingenti forze a protezione del ‘fronte trentino’, indebolendo fortemente quello friulano: il piano di Armando Diaz stava funzionando. Un elemento storico molto importante dobbiamo qui sottolinearlo: spesso, la battaglia di Vittorio Veneto viene considerata una sorta di grande avanzata che, nel giro di pochi giorni, ci permise di raggiungere tutti gli obiettivi previsti. Le cose non stanno così: si trattò di uno scontro difficilissimo, che durò 10 giorni e altrettante notti. Dal giorno dell’attacco (27 ottobre) i nostri alpini riuscirono a superare il Passo dello Stelvio solamente la mattina del 3 novembre, mentre altri reparti valicarono il Passo di Gavia e il Passo del Tonale, raggiungendo Peio, Fucine e liberando Trento, soltanto il 4 novembre, ultimo giorno di guerra. Il 30 ottobre era insorta Trieste: la popolazione locale aveva proclamato il proprio legame storico con l’Italia, costituendo un comitato di salute pubblica, il quale aveva dichiarato “la decadenza dell’Austria dal possesso delle terre italiane adriatiche”. L’Impero austro-ungarico riconobbe le decisioni del comitato e, il giorno seguente, abbandonò il campo. Ma le nostre truppe riuscirono solamente il 3 novembre a entrare in città, a causa della forte resistenza nemica. I primi reparti che occuparono la città ‘giuliana’ furono i fanti della brigata Arezzo e alcuni reparti di bersaglieri trasportati su navi scortate da sette cacciatorpediniere, i quali sbarcarono al molo San Carlo accolti festosamente dalla popolazione. Il 4 novembre 1918 fu caratterizzato dalla definitiva disgregazione delle armate austro-ungariche, che cominciarono a risalire disordinatamente le vallate trentine e tirolesi, consentendo l’avanzata della fanteria italiana sino a Bressanone, spingendosi oltre Fortezza. Nel Tirolo, gli alpini e la cavalleria italiana raggiunsero Cles e Dimaro, intercettando la ritirata del nemico. Il comando del Gruppo di armate del Tirolo comunicò al generale Diaz che tra le truppe austro-tedeche ormai vi era “una completa anarchia e mancanza di viveri”, mentre gran parte della poderosa X armata austriaca si ritrovò accerchiata e cadde nostra prigioniera. Il corpo di cavalleria italiano, a sua volta, sfruttò la situazione e spinse avanti le nostre divisioni sino a Tolmezzo, bloccando la ritirata della VI armata austriaca, che cadde anch’essa prigioniera degli italiani praticamente per intera. Inoltre, la nostra III divisione di fanteria riuscì finalmente a dilagare verso Udine, Cividale del Friuli e Robic, mentre la IV arrivò fino a Cormons e la II riuscì a occupare Palmanova e San Giorgio di Nogaro. I nostri cavalleggeri arrivarono, infine, ad Aquileia, dove l’Esercio italiano occupò più terreno possibile, catturando altri prigionieri prima dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti, che venne stabilito alle ore 15.00 del 4 novembre 1918. L’Italia, finalmente, aveva vinto la sua IV guerra d’indipendenza. E l’odiato Impero austro-ungarico, che per più di un secolo aveva impedito la nostra riunificazione nazionale, si ritrovò in pochi giorni letteralmente disintegrato: Ungheria e Cecoslovacchia dichiararono immediatamente la loro indipendenza da Vienna, mentre Slovenia e Croazia si accordarono con la Serbia per dar vita a un unico e forte Stato balcanico, che in seguito assunse il nome di Regno di Iugoslavia. Finalmente, Armando Diaz potè recarsi presso il comando operativo territoriale di Abano Terme, nei pressi di Padova, per telegrafare a Roma la notizia della vittoria: “La guerra contro l’Austra-Ungheria è vinta. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza quelle stesse valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza”.

(11 ottobre 2018)

©gaiaitalia.com 2018 – diritti riservati, riproduzione vietata

Iscrivetevi alla nostra newsletter (saremo molto rispettosi, non più di due invii al mese)